4月。新しい期が始まり、チームが変わり、プロジェクトが動き出す。

そんな季節が、またやってきました。

人事異動、新しい顔ぶれ、新しい目標。

でも…チームの“中身”までは変えられているでしょうか?

まだ、“ちゃんと話せていない”

先日、大手総合広告会社のとある事業チームから、

こんなご相談をいただきました。

「新規事業の立ち上げメンバーが集まりました。

でも、まだ面と向かって、ちゃんと話せていないんです」

このチームは、異なるカルチャーや価値観を持ったメンバーが集まり、

新しい組織を生み出すフェーズにいました。

・組織の未来像を、メンバー全員で言葉にしたい

・ただし、自分たちがリードすると話が偏ってしまう

・だからこそ、“対話を支えるツール”が必要だった

そんな背景から、私たちはBentoBoxのIBNF(Imagine Bold New Futures)モジュールを使い、

1日のセッションを設計しました。

「問い」に向き合うことで、見えてきたもの

セッションはファシリテーターなし。

セルフナビゲーションで、メンバー自身が進行していきます。

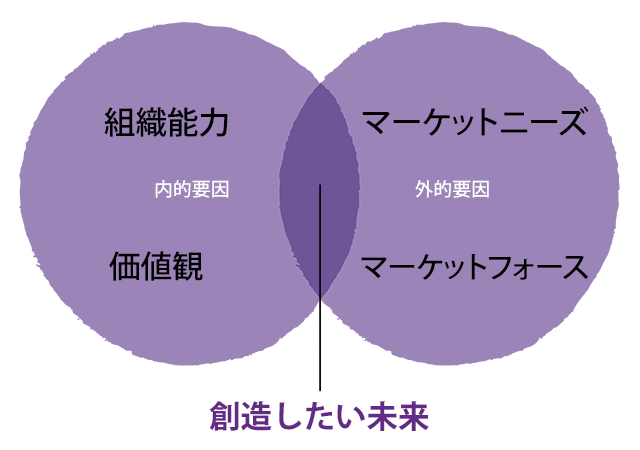

最初に取り組んだのは、“組織能力”を4つの視点から見つめる問い。

ここで、それぞれが何を見て、どう感じているのかが共有され、空気が変わりました。

参加者からはこんな声がありました:

「最初の問いでチームが見ている景色を可視化できたのが、すごく大きかった」

「企業の価値観と、そこにいる自分の価値観を統合するような構成がよかった」

「得意先のチームビルディングには時間をかけているのに、自分たちのチームづくりは後回しにしていたことに気づいた」

“強み”を言語化した瞬間、方向性が見えた

セッションの終盤では、これからの事業や組織のありたい姿を

「未来ビジョン」として描き出しました。

「自分たちの強みの源泉を深いレベルで言語化できた。

それをどう守っていくか、という“信念”も生まれた」

BentoBoxの設計思想は、「誰かが場を引っ張らなくても、

チーム自身が深い話にたどり着ける」ことにあります。

そこに参加者が実感を持ったことが、何よりうれしいことでした。

今、チームの“立ち上げ”に必要なこと

年度初めのこの時期は、「やるべきこと」が山積みです。でも、

「どう在りたいか」を言葉にしないまま始まるプロジェクトほど、途中で迷走します。

対話の場を、先に作っておくこと。

そして、問いを囲む時間を、丁寧に持つこと。

それだけで、チームは大きく変わります。

BentoBox IBNF モジュールとは?

**IBNF(Imagine Bold New Futures)**は、

“実現したい未来”を具体的に描くことで、メンバー間に共通のビジョンと関係性を築いていくセッションモジュールです。

- 異なるバックグラウンドを持つチームで

- 新規事業のビジョンを描きたいとき

- 組織の文化や方向性を共有したいときに

多くの企業にご活用いただいています。

🟡まずは体験してみませんか?

私たちBENTOBOX INNOVATIONのチームは、

「問いから始まる変革」に30年以上取り組んできました。

BentoBoxは、誰もが“使える”ようにデザインされたセルフナビゲーション型の対話ツールです。

📩 お問い合わせはこちら